参考资料

Ремизов А.В. Русско-китайская граница в XVIII–XIX веках: политика и идентичность [Текст] / А.В. Ремизов. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2003. — 304 с. — ISBN 5-98187-028-X.

【俄国地理学会组织了多次额尔古纳河流域考察,留下了宝贵的一手资料。考察队长彼得·克鲁泡特金在报告中写道:"额尔古纳河下游两岸的地貌差异显著,右岸多陡峭山崖,左岸则较为平缓,这种不对称性影响着两岸居民的生活方式和跨境互动。"】

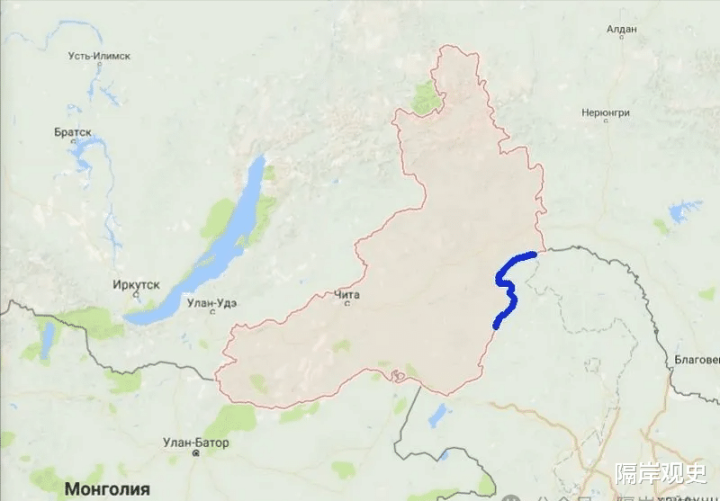

额尔古纳河,这条蜿蜒于中俄边境的河流,在俄国被称为"Аргунь",源自蒙古语"Ургэнэ",意为"宽广"。在俄罗斯的地缘政治叙事中,这条河流不仅是地理分界线,也是文明接触带与权力博弈场。

13世纪,当成吉思汗统一蒙古各部时,额尔古纳河上游地区成为蒙古帝国的重要发源地之一。俄罗斯东方学家维克托·马利亚夫金在其《蒙古帝国与远东》中指出:"额尔古纳河-克鲁伦河流域构成了早期蒙古游牧帝国的核心地带,这一地理单元的政治整合预示着后来更大规模的欧亚统合。"在蒙古帝国时期,额尔古纳河并未成为边界,而是帝国内部的交通动脉。

随着元朝的衰落和北元的形成,额尔古纳河地区逐渐成为蒙古各部势力交错的地带。考古发现证实,14-15世纪该河流域出现了密集的游牧营地遗址,反映出政治破碎化时期的军事化特征。这一时期,明朝虽在名义上继承元朝对蒙古地区的宗主权,但实际控制力已大为减弱,为后来中俄在这一地区的竞争埋下伏笔。

俄国学者如Г.В.梅利霍夫(Г.В. Мелихов)指出,该地区在清代以前主要由布里亚特蒙古人和鄂温克等游牧民族控制,而随着清帝国对黑龙江流域的经略,额尔古纳河逐渐成为中俄交涉的前沿。

从族群角度看,额尔古纳河流域历来是多元文化的交汇地带。俄国民族学家С.М. Широкогоров在其关于通古斯民族的研究中强调,鄂温克、鄂伦春等民族长期在此区域活动,他们的生活方式深受中俄两国政治经济变迁的影响。清朝时期,清廷通过设立卡伦(边防哨所)和推行“盟旗制度”加强对边疆民族的管理,而俄国则通过哥萨克驻军和贸易站渗透该地区。

17世纪中叶,俄国哥萨克向东扩张的脚步与清帝国向北方扩展的势力在黑龙江流域相遇。边疆史学家谢尔盖·齐赫文斯基在《俄中边界形成史》中强调:"额尔古纳河成为俄中两大帝国势力范围的天然分界,这一地理现实被1689年《尼布楚条约》所确认。"条约规定以额尔古纳河为界,河东属清,河西属俄,这是国际法意义上该河首次成为正式国界。

俄罗斯学者普遍认为条约谈判中清朝代表索额图采取了灵活务实的态度:"清廷对额尔古纳河以西地区的地理认知相对模糊,这为俄罗斯保留了一定的战略空间。"条约签订后,俄国加快了在额尔古纳河右岸的殖民活动,而清廷则通过卡伦制度加强对左岸的控制。

1858年《瑷珲条约》和1860年《北京条约》的签订,使中俄边界发生重大调整。莫斯科国际关系学院教授安德烈·伊万诺夫分析道:"通过这些不平等条约,俄国获得了黑龙江以北、乌苏里江以东的大片领土,而额尔古纳河作为边界线段的重要性相对下降,但其作为法定界河的地位得到重申。"

这一时期,俄国地理学会组织了多次额尔古纳河流域考察,留下了宝贵的一手资料。考察队长彼得·克鲁泡特金在报告中写道:"额尔古纳河下游两岸的地貌差异显著,右岸多陡峭山崖,左岸则较为平缓,这种不对称性影响着两岸居民的生活方式和跨境互动。"与此同时,清朝在河左岸增设了多个卡伦哨所,并鼓励达斡尔、鄂温克等少数民族定居戍边,形成了独特的边疆社会结构。

20世纪初中俄边界问题再度凸显。1911年《满洲里界约》对额尔古纳河部分河段边界进行了微调,俄国获得了阿巴该图洲渚(现称Большойостров)等争议地区的主权。苏联时期,额尔古纳河成为"铁幕"的前哨,两岸交流几乎中断。俄罗斯科学院远东研究所的档案研究表明,1950-1960年代,苏方沿河修建了严密的边防设施,而中方也在对岸部署了相应力量。